ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ — инфекционное заболевание, характеризую

щееся образованием в пораженных тканях очагов специфического воспаления и выражен

ной общей реакцией организма.Наиболее выражены эти эпидемиологические сдвиги среди детей, подростков и

женщин; в меньшей степени — среди мужчин, особенно пожилого возраста.

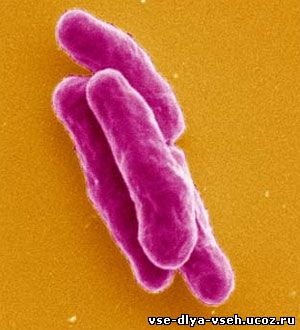

Этиология.

Возбудитель — микобактерии туберкулеза (МТ), главным образом

человеческого, редко бычьего и в исключительных случаях птичьего типов.

Основной

источник заражения — больные люди или домашние животные, преимущественно коровы.

Заражаются обычно аэрогенным путем при вдыхании с воздухом выделяемых боль

ными мельчайших капелек мокроты, в которых содержатся МТ. Кроме того, воз

можно проникновение в организм инфекции при употреблении молока, мяса, яиц от

больных животных и птиц. В этих случаях микробы заносятся в легкие или из

глоточных миндалин, или по лимфатическим и кровеносным путям из кишечника.

У подавляющего большинства впервые заболевших в мокроте обнаруживают МТ, чувстви

тельные, а у 5—10% — устойчивые к различным противотуберкулезным препаратам.

В последнем случае заражение произошло от больных, которые неэффективно ле

чатся специфическими медикаментами и выделяют устойчивые штаммы МТ. При специальном исследовании в мокроте и в органах больных удается -иногда обнаружить

L-формы МТ, отличающиеся сравнительно небольшой вирулентностью и патогенностью,

но способные при определенных условиях превращаться в типичную микробную клетку.

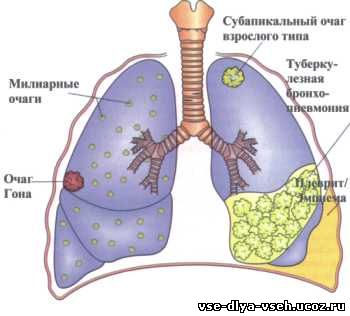

Патогенез, симптомы, течение. Впервые проникшие в организм МТ распространяются в нем различными путями — гематогенным, лимфогенным, бронхогенным.

При этом в различных органах, главным образом в лимфатических узлах и легких,

могут образоваться отдельные или множественные туберкулезные бугорки или более

крупные очаги, для которых характерно наличие эпителиоидных и гигантских клеток, а

также элементов творожистого некроза. Одновременно появляется положительная реакция

на туберкулин, так называемый туберкулиновый вираж, устанавливаемый по внутрикожной пробе Манту. Реагируют на инфекцию нервная, эндокринная и лимфатическая

системы, паренхиматозные органы. Вследствие этого могут наблюдаться невысокая

субфебрильная температура тела, гиперплазия наружных лимфатических узлов, умерен

ная лимфопения и сдвиг нейтрофилов влево, нерезко изменяются СОЭ, а также

белковые фракции в сыворотке крови. При достаточной сопротивляемости организма, при заражении небольшим количеством МТ туберкулезные бугорки и очаги

рассасываются, рубцуются или обызвествляются, хотя МТ в них длительно сохра

няются. Все эти изменения часто остаются незамеченными, ликвидируются спон

танно; они выявляются только при тщательном динамическом наблюдении за впервые

инфицировавшимися детьми, подростками или взрослыми людьми.При массивной инфекции под влиянием других неблагоприятных факторов —

нарушения питания, тяжелых интеркуррентных заболеваний и т. д , ведущих к сниже

нию иммунобиологической устойчивости организма, развивается клинически выраженный

первичный туберкулез, протекающий в виде бронхоаденита, первичного комплекса, более или менее обширных диссеминированных изменений в легких и других органах,

экссудативного плеврита, воспаления других серозных оболочек. При этом нередко

отмечаются повышенная чувствительность организма и наклонность к гиперергическим реакциям в виде узловатой эритемы, кератоконъюнктивита, аллергических васкулитов и т. д. Первичный туберкулез встречается преимущественно у детей, под

ростков, реже у молодых людей и крайне редко у лиц старшего и пожилог о

возраста, уже перенесших в прошлом первичное заражение, протекавшее большей

частью незаметно и закончившееся клиническим излечением.Остающиеся в «заживших» туберкулезных очагах и рубцах в легких и лимфатических узлах МТ могут «пробуждаться» и размножаться. Этому способствуют те же

условия, которые благоприятствуют развитию первичного туберкулеза, а кроме того,

повторное заражение (экзогенная суперинфекция). Тогда вокруг старых очагов возникает перифокальное воспаление, нарушается целость их капсулы, расплавляются участ

ки казеозного некроза и инфекция распространяется лимфогенным, бронхогенным и ли

гематогенным путем. Так развивается вторичный туберкулез, т. е. болезнь людей,

уже перенесших первичную инфекцию и обладающих известным, хотя и ослабленным иммунитетом. У таких больных процесс обычно протекает хронически, с многообразием патоморфологических и клинических изменений. При этом не образуется

казеозных лимфаденитов или полисерозитов.

Согласно классификации, принятой в 1973 г., различают следующие формы туберкулеза органов дыхания:

1) первичный туберкулезный комплекс;

2) туберкулез

внутригрудных лимфатически узлов;

3) диссеминированный туберкулез легких;

4) оча

говый туберкулез легких;

5) инфильтративный туберкулез легких;

6) туберкулема лег

ких;

7) кавернозный туберкулез легких;

8) фиброзно-кавернозный туберкулез легких;

9) цирротический туберкулез легких;

10) туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема);

11) туберкулез верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов;

12) туберкулез органов

дыхания, комбинированный с пневмокониозами.

Кроме того, процесс характеризуют

по его локализации в тех или иных долях и сегментах легких, фазам развития

(рассасывание, уплотнение, инфильтрация, распад, обсеменение), наличию бацилловы-

деления. Учитываются важнейшие осложнения (легочное кровотечение, ателектаз, амилоидоз паренхиматозных органов, легочно-сердечная недостаточность и т. д.), а также

остаточные изменения в легких после излечения туберкулеза (фиброзные, фиброзно¬

очаговые, плевропневмосклерозы и т. д.).