Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

К этой группе насекомых относят виды, которых

привлекает своеобразие экологических условий человеческого жилища: постоянство

действия микроклиматических факторов и независимость от сезонных изменений

условий в природе, наличие постоянных источников питания и многочисленных

убежищ. Поэтому адаптации у этих животных затрагивают в первую очередь

поведенческие реакции — изменение

инстинкта откладки яиц, предпочтение закрытых помещений и т. д. Эти насекомые

связаны с человеком и его предками менее тесно по сравнению с другими группами

и относительно недолго — с момента начала

использования гоминидами естественных убежищ и строительства примитивных жилищ.

В связи с этим регрессивной морфофизиологической

эволюции они не претерпели. Большинство таких насекомых — теплолюбивые виды тропического и субтропического происхождения,

относящиеся к разным отрядам и семействам. Медицинское значение из них имеют

лишь те, которые используют продукты питания, пищевые отходы или фекалии

человека. Большинство из видов насекомых этой экологической группы являются

механическими переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных

заболеваний. Вирусы, бактерии, цисты простейших и яйца гельминтов переносятся

ими на лапках, поверхности тела или в пищеварительной системе, не развиваясь и

не размножаясь. В организме некоторых видов насекомых развиваются личиночные

стадии ряда гельминтов (см. разд. 20.1.2.3).

К насекомым этой группы относятся тараканы, а также

синантропные мухи, муравьи и жуки. Основными мерами борьбы с синатропными насекомыми являются благоустройство жилища и

поддержание в нем постоянной чистоты, хранение продуктов питания в недоступных

для насекомых местах, в закрытой таре.

Тараканы — всеядные насекомые

довольно крупных размеров. В тропиках и субтропиках встречаются как в

естественной природе, так и в жилище человека. Здесь же наиболее велико их

видовое разнообразие. В умеренных широтах распространены только два вида — черный

таракан

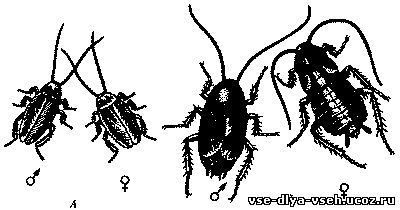

Blatta orientalis и рыжий таракан Blattella germanica (рис. 21.8). Размеры черного таракана 19—26 мм, цвет черно-бурый. Рыжий таракан

значительно мельче—до 11—12 мм, цвет его

рыжеватый. Тело тараканов уплощено, на лапках имеются коготки и присоски,

благодаря которым эти насекомые проникают в узкие щели и ползают в любом

положении. Крылья их недоразвиты, и поэтому летать они почти не могут.

Развиваются тараканы, откладывая коконы, содержащие

до 20 яиц. За 20—50 сут завершается эмбриональное развитие, и из оболочки кокона

выходят мелкие светлые личинки. До достижения половой зрелости они линяют

несколько раз. Питаются тараканы любыми пищевыми продуктами, а также кожей,

бумагой, ватой и шерстью.

Рис. 21.8. Тараканы. А — рыжий; Б — черный

Кроме общих мер борьбы с тараканами используют

отравленные приманки с добавлением борной кислоты, патогенных для них бактерий

и т. д. В целом интенсивная дезинсекция обычно только снижает численность этих

животных, не уничтожая их полностью. Это обеспечивается их слабой

чувствительностью к ядохимикатам, наличием в трахеях специальных клапанов,

закрывающихся при наличии в воздухе посторонних примесей, большой подвижностью,

способностью к длительному голоданию, а также широким генетическим

полиморфизмом, сформировавшимся в популяциях этих животных за длительное время

контактов с человеком.

Мухи — известны как

наиболее активные механические переносчики возбудителей заболеваний. Как и у

всех двукрылых, у мух одна пара передних крыльев; развитие происходит с полным

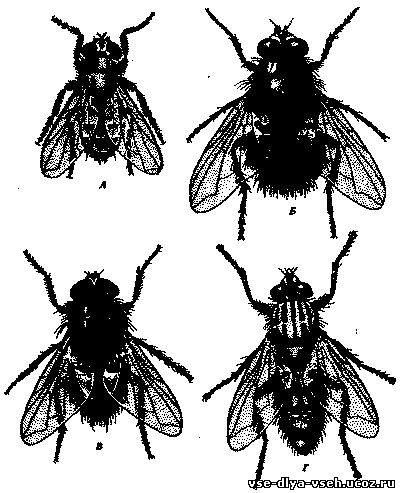

метаморфозом. Важное медицинское значение имеет комнатная муха Musca domestica (рис. 21.9, А).

Встречается в жилище человека во всех природных зонах. Размеры тела 6—8 мм, цвет серо-бурый. На груди выделяются

четыре темные продольные полосы. Ротовой аппарат сосущего типа. Муха способна

питаться не только жидкой, но и твердой пищей, предварительно смачивая ее

слюной. Самка откладывает яйца в местах скопления гниющих органических веществ.

За 5—10 сут развивается личинка, за 4—7 сут —

куколка. Вышедшие из оболочек куколки мух становятся половозрелыми на 5—6-е сутки. За всю жизнь одна самка

откладывает около 600 яиц. По сравнению с

тараканами муха более опасна как механический переносчик возбудителей

заболеваний, так как она более активно меняет источники питания и места

пребывания, а местами массового их выплода являются выгребные ямы, помойки и

нечистоты. На поверхности тела мухи и в ее пищеварительном тракте может

находиться одновременно до 35 млн. разных

микроорганизмов.

Кроме комнатной мухи такое же значение имеют синяя и

серая мясные, зеленая падальная (рис. 21.9,

Б —

Г) и ряд других.

Основная мера борьбы

с мухами — благоустройство мусоропроводов

и мусоросборников, гигиена жилища.

Синантропные муравьи представлены только

одним видом. Это домовый муравей Monomorium pharaonis, типичный

тропический вид, занесенный в последние десятилетия с продуктами питания в

страны умеренных широт. Встречается только в хорошо отапливаемых жилищах

человека. Благодаря крошечным размерам (1—1,5

мм) проникает в любые щели и легко переходит по мельчайшим трещинам в кирпичах

из квартиры в квартиру, где чаще обнаруживается в кухнях, туалетах и ванных

комнатах. Популяции муравьев редко образуют большие скопления и постоянно

перемещаются, что осложняет борьбу с ними. Хорошим средством против этих

насекомых являются пищевые приманки с борной кислотой. Поедание приманок

муравьями снижает их жизнеспособность и плодовитость. Для достижения стойкого

эффекта необходимо применять приманки в течение нескольких месяцев.

Рис. 21.9. Синантропные мухи. А — комнатная; Б — синяя мясная; В — зеленая падальная; Г — серая мясная

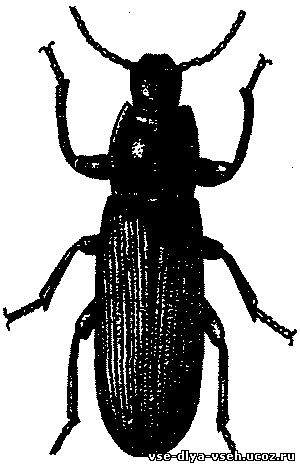

Жуки. В отличие от

тараканов, мух и домовых муравьев жуки из

рода Tenebrio (рис. 21.10) не являются, за редким исключением,

переносчиками возбудителей заболеваний. Они обитают в муке и крупе, подвижность

их невысока. Представляют интерес в связи с тем, что в них развивается

личиночная стадия карликового цепня —

цистицеркоид (см. разд. 20.1.2.3).

Заражение человека гименолепидозом может произойти при пропитывании

инвазированного жука или его личинки с непропеченным хлебом или кондитерскими

изделиями.

Рис. 21.10. Мучной жук