При осмотре ребенка с подозрением на заболевание опорно-двигательного аппарата педиатр обращает внимание на состояние его костно-суставной системы в целом, оценивая при этом соответствие роста пациента его возрасту, пропорции тела, соотношение различных отделов и частей скелета (например, соотношение размеров головы и всего тела, конечностей и туловища, лицевой и мозговой частей черепа). Принимаются во внимание особенности статики и моторики ребенка (наличие хромоты, утиной походки, голубиной походки). Болевые ощущения в пораженном суставе могут приводить к так называемой щадящей хромоте. После общего осмотра врач переходит к более детальному осмотру отдельных частей тела. Определяются размеры и форма черепа, соотношение его лицевого и мозгового отделов. Изменения формы черепа могут носить самый различный характер. Например, подострое течение рахита сопровождается разрастанием остеоидной ткани костей черепа и формированием олимпийского лба, «квадратной» головы. Обязательно оценивается осанка ребенка. Для грудного отдела позвоночника в норме характерен кифоз, для поясничного — лордоз. Эти физиологические искривления максимально выражены у мальчиков и к 8—9 годам сглаживаются. Выявленное нарушение осанки в виде сутулости у девушек-подростков может быть результатом привычки сутулиться из-за излишней стеснительности при формировании молочных желез и сопровождаться болями в спине.

Изменения формы спины: а — сутулая; б — поясничный лордоз; в — сколиоз

Искривления позвоночника могут интерпретироваться как функциональные или анатомические. Функциональные встречаются при мышечном спазме или коротких ногах у ребенка. Анатомические же искривления бывают признаками врожденной или приобретенной патологии.

Поражение позвоночного столба встречается при синдроме Прадера—Вилли, болезни Шейерманна—May (ювенильный кифоз), рахите (нефиксированный кифоз, обусловленный слабостью связочно-мышечного аппарата), туберкулезном спондилите, травмах позвоночника. Следует отметить, что сколиоз — это всегда патология. К признакам, подтверждающим наличие сколиоза, относятся: видимая деформация остистых отростков позвонков; асимметрия плеч, лопаток и складок на талии, которые не исчезают в положении сидя; асимметрия параспиналь-ных мышц; чрезмерный грудной кифоз и деформации в сагиттальной плоскости. Лордоз почти всегда носит вторичный характер и обусловлен либо наклоном таза вперед, либо изменениями в тазобедренных суставах. При осмотре грудной клетки оцениваются ее форма, состояние реберного каркаса. Деформация грудной клетки в виде «груди сапожника», килевидной грудной клетки может встречаться при рахите или иметь врожденный характер. При оценке состояния конечностей ребенка определяются длина и соотношение их отделов (например, стопа—голень—бедро), форма ног и установка стопы (О-образная — варусная или Х-образная — вальгусная), наличие деформаций, состояние суставов, в том числе суставов кистей и стоп, форма и длина пальцев рук и ног. Так можно выявить арахнодактилию (длинные тонкие пальцы при синдроме Марфана), макродактилию (увеличение одного пальца, часто этот симптом может сопровождать нейрофиброматоз, сочетаться с патологией сосудов). Необходимо помнить, что у детей грудного возраста ноги имеют саблевидную форму, колени при этом повернуты несколько внутрь. К году или несколько позже ноги выпрямляются, к 7 годам приобретают обычную конфигурацию. Если указанное положение коленного сустава сохраняется в более старшем возрасте, особенно если оно имеет тенденцию к про-грессированию, то необходимо искать причину этого состояния. Визуально определяются такие характеристики суставов, как объем, симметричность, конфигурация. Несимметричность суставов часто бывает при укорочении одной из конечностей (гемиатрофия — недоразвитие конечности, гемигипертрофия — одностороннее увеличение конечности). Исключается наличие припухлости, то есть увеличения сустава в объеме при некоторой сглаженности его контуров (чаще это происходит за счет отека периартикулярных тканей или выпота в полость сустава), его деформации — стойкого и грубого изменения формы сустава (например, при наличии костных разрастаний), дефигурации сустава — неравномерного изменения конфигурации (за счет про-лиферативных или экссудативных процессов).

Изменения формы ног: а — варусная установка стопы; б — вальгусная установка стопы

Констатируется отсутствие или наличие изменений мягких тканей над пораженным суставом — бледности или гиперемии кожи, пигментации, свищей. Могут выявляться мышечная атрофия, ограничение подвижности сустава, вынужденное положение конечности, плоскостопие. Наличие у ребенка плоскостопия (отсутствие видимого продольного, поперечного сводов стопы), косолапости, высокого свода стопы («полая» стопа"), варусной или вальгусной их установки нарушает рессорную функцию стоп и часто становится причиной упорных артралгий не только в области стоп, но и в коленных и тазобедренных суставах. С косолапостью могут сочетаться такие синдромы и заболевания, как детский церебральный паралич, артро-грипоз, опухоль головного мозга и т.д. Причиной же «полой» стопы, которая формируется на фоне мышечной контрактуры, чаще всего является неврологическая патология: полиомиелит, spina bifida, атрофия малоберцовых мышц. «Подошва рокера», или деформация по типу «персидской туфли», развивается при врожденном вертикальном положении таранной кости и очень часто сопровождает трисомию по 18-й паре хромосом. Проявляется вогнутой подошвой в виде лодки из-за того, что передний отдел стопы приподнят, а пятка обращена книзу.

Изменения формы стопы: а — плоская стопа; б — высокая стопа; в, г — деформация пальцев стопы

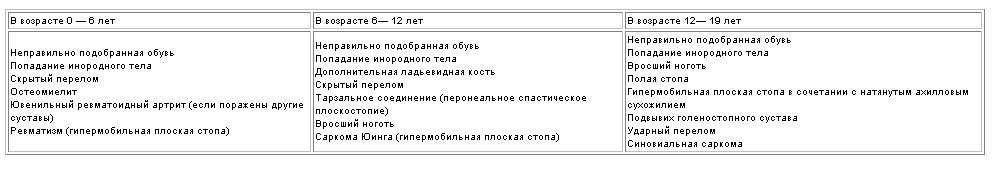

К причинам, вызывающим у ребенка боли в стопе, наряду с множеством причин органического генеза можно отнести и такую, на первый взгляд банальную, как неправильно подобранная обувь.

Основные причины болей в стопе

Пальпаторно можно определить локальное повышение температуры над пораженным суставом (например, при ювенильном ревматоидном артрите) или ее понижение при наличии синдрома трофических нарушений, тромбозе сосудов. В норме температура кожных покровов над коленным суставом ниже, чем над большеберцовой костью. Кроме того, пальпация позволяет выявить наличие болезненности. Болезненность при пальпации в области сустава является лучшим показателем наличия у ребенка синовита. При обследовании детей применяется два вида пальпации:

а) поверхностная пальпация — прикладывание тыла кисти или легкое поглаживание кончиками пальцев области поражения; таким методом определяются температура, болезненность, наличие или отсутствие отечности сустава, костных изменений (например, экзостоза);

б) глубокая пальпация — позволяет выявить выпот в полости сустава, локальную болезненность, не обнаруженные при поверхностной пальпации. Пальпаторный метод помогает в обнаружении «рахитических четок» («рахитического розария»), «браслеток», «нитей жемчуга», рахитических деформаций свода черепа и др. При глубокой пальпации целесообразно пользоваться «правилом большого пальца». При этом пальпация выполняется так, чтобы пальпаторное усилие вызывало побледнение ногтевого ложа большого пальца врача. Осторожно проводится глубокая пальпация при выраженной болезненности пораженного сустава или кости.

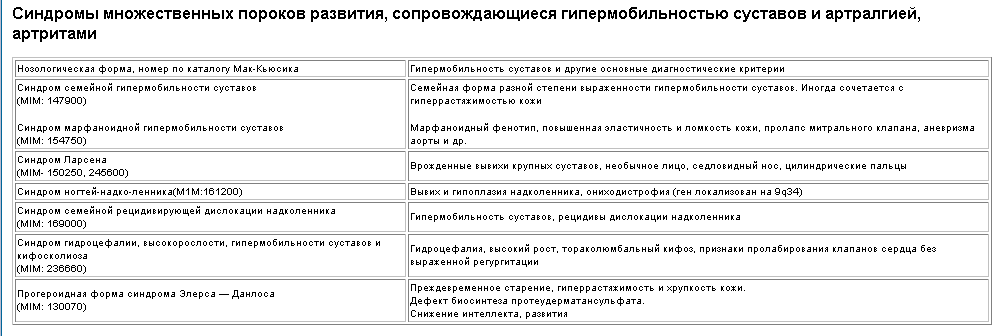

Очень важно исследование функции суставов при всех пассивных и активных их движениях (сгибание и разгибание, отведение, приведение, ротация). Пассивными называются движения, которые выполняет врач без помощи обследуемого ребенка, а активными — движения, которые выполняет сам ребенок. Явное несоответствие между объемом активных и пассивных движений позволяет думать о локализации патологического процесса в околосуставных тканях, в то время как одинаковое ограничение объема активных и пассивных движений характерно для собственно суставного патологического процесса. При обследовании можно определить как увеличение подвижности сустава (гипермобильность) — при синдроме Элерса-Данлоса, синдроме Марфана, синдроме Дауна, семейной гипермобильности суставов, так и ограничение его подвижности — при контрактурах, анкилозах, спастических парезах и параличах, врожденном вывихе бедра, юношеском эпифизиолизе головки тазобедренного сустава.

Синдромы множественных пороков развития, сопровождающиеся гипермобильностью суставов и артралгией, артритами

В норме у детей в возрасте от 7 до 14 лет угол сгибания в локтевом суставе — до 143°, в коленном — до 150°, в тазобедренном суставе — до 146°, но при этом необходимо учитывать, что пределы движений в различных суставах значительно варьируют в зависимости от пола, возраста ребенка, его конституции и возможной тренированности обследуемых суставов. На практике применяется несколько простых тестов, позволяющих диагностировать разболтанность суставов — переразгибание в локтевом и коленном суставах (более чем на 10°), разгибание первого пальца кисти до его касания передней поверхности предплечья, сгибание ребенком туловища со свободным касанием ладонями пола, разгибание пальцев кисти, когда ось пальцев становится параллельной оси предплечья, дорсальное сгибание стопы более чем на 20° от прямого угла между дорсальной поверхностью стопы и передней поверхностью голени. Для постановки диагноза синдрома гипермобильности суставов необходимо наличие по крайней мере 3 критериев. Кроме того, при патологических состояниях, сопровождающихся слабостью соединительной ткани, наблюдается положительный симптом Горлина. Он считается положительным, если обследуемый может коснуться языком кончика носа.

Иногда диагностике поражения различных суставов помогает проведение других специальных проб. Ротационная проба — пассивное выполнение ребенком в полном объеме наружной ротации плеча — позволяет врачу усомниться в наличии патологии плечелопаточного сустава. При подозрении на поражение тазобедренного сустава проводятся проба «перекатывания полена» и проба Тренделенбурга. Проба «перекатывания полена» выполняется в положении разгибания ноги. Врач, захватив бедро и голень ребенка, вращает их кнаружи. Тазобедренный сустав при этом является точкой вращения. Если возникает ограничение амплитуды внутренней и наружной ротации ноги из-за боли в паховой области, это подтверждает патологию непосредственно тазобедренного сустава. В норме у ребенка, стоящего на одной ноге, сокращение средней ягодичной мышцы на стороне несущей нагрузку ноги приводит к подъему противоположной половины таза. Заподозрить патологию тазобедренного сустава, при которой развивается слабость средней ягодичной мышцы, можно в том случае, если данного подъема не происходит (положительная проба Тренделенбурга). Наличие выпота в полости коленного сустава подтверждается положительным симптомом баллотирования. При проверке симптома баллотирования надколенника область, расположенная выше надколенника, сдавливается врачом спереди, что вызывает перемещение выпотной жидкости в пространство ниже его и создает впечатление «плавающего» надколенника. Постукивание по надколеннику кончиками пальцев приводит к «ударам» его о мыщелки бедренной кости, что и расценивается как положительный симптом баллотирования. Определить повреждение нижней поверхности надколенника (например, при остеоартрозе) можно в результате проведения пробы бедренно-надколенникового сдавления. Ребенка просят разогнуть коленный сустав, находящийся в состоянии сгибания. При этом врач надавливает на надколенник в направлении к мыщелкам бедренной кости. Если при движении надколенника проксимально по поверхности кости возникает боль, проба считается положительной.

При исследовании костно-суставной системы можно обнаружить признаки врожденных дисплазий суставов и костей (например, при мукополисахаридозах).

Наряду с таким симптомом, как артралгия, выделяются симптомокомплексы артрита, артропатии и артроза.

СЕМИОТИКА АРТРИТА. Артрит — это воспалительное поражение суставов, которое начинается с синовиальной оболочки. Для данного симптомокомплекса характерны, как правило, острое начало и течение с периодами обострения и ремиссии, наличие болей воспалительного характера (возникают, усиливаются ночью или утром, отмечаются в состоянии покоя и при движении). Часто дети жалуются на утреннюю скованность, наличие припухлости сустава после длительной его неподвижности (так называемый симптом желе). Болевой синдром сопровождается видимыми изменениями со стороны сустава: припухлостью и дефигурацией его, гиперемией мягких тканей. Пальпация сустава болезненна, температура кожных покровов над ним повышена. Если в воспалительный процесс, выявляемый при объективном исследовании, вовлечен 1 сустав, говорят о моноартрите, если 2—4 сустава — об олигоартрите, если же поражено 5 и более суставов, речь идет о полиартрите. При ряде заболеваний (ювенильный ревматоидный артрит, ревматическая лихорадка, саркоидоз, ксантоматоз, СКВ, амилоидоз, тофусная подагра, склеродермия (кальциноз), узловатая эритема, васкулит, пан-никулит, гиперлипопротеинемия II типа, ультицентрический ретикулогистиоцитоз), сопровождающихся артритом, диагностике может помочь сочетание подкожных узелков и артрита. Ревматоидные узелки — это подкожные узелки, гистологически представленные областью фибриноидного некроза, окруженной зоной вытянутых гистиоцитов («палисад») и слоем клеток соединительной ткани по периферии узелка. Типичная локализация — локтевой сустав и разгибательная поверхность предплечья, встречаются также около других суставов и в местах давления.

В дифференциальной диагностике острого и хронического полиартрита помогают симптомы поражения кожи. Так, хроническая мигрирующая эритема наблюдается при болезни Лайма; узловатая эритема — при саркоидозе и болезнях кишечника; псориатические бляшки — при псориатическом артрите; конъюнктивит — при синдроме Рейтера; кольцевидная эритема — при острой ревматической лихорадке; сыпь, по форме напоминающая бабочку, дискоидные волчаночные очаги и высыпания — при фотосенсибилизации при СКВ; утолщения кожи — при склеродермии; пурпурно-лиловая (гелиотропная) эритема на веках, верхней части грудной клетки и разгибатель-ных поверхностях суставов — при дерматомиозите; папулы Готтрона на разгибательных поверхностях пястно-фаланговых и меж-фаланговых суставов кистей — при дерматомиозите; серая (коричневая) пигментация кожи — при гемохроматозе; пальпируемая пурпура — при васкулите.

При лабораторном обследовании ребенка с явлениями артрита выявляются признаки воспаления: в общем анализе крови лейкоцитоз, увеличение СОЭ, признаки анемии; в биохимическом — дисгамма- и альфа-глобулинемия, фибриногенемия, появление С-реактивного белка и др.

Изменения синовиальной жидкости в виде снижения ее вязкости, повышения цитоза, формирования плохого муцинового сгустка, а также результаты биопсии — наличие признаков си-новита с развитием грануляционной ткани, плазмоклеточной реакцией и лимфоидной инфильтрацией — подтверждают диагноз артрита.