Классическая оперативная техника

Cуть

операции заключается в препарировании и отделении кожи и подкожной жировой

клетчатки от подлежащих тканей на различном протяжении в области лица и шеи.

Для облегчения препарирования выполняют нетугую инфильтрацию подкожного слоя

0,5% раствором лидокаина с добавлением адреналина гидрохлорида или

норадреналина гидротартрата в концентрации 1:200 000. Следует быть осторожным

при введении раствора в области края нижней челюсти во избежание попадания его

в ствол краевой (V) ветви лицевого

нерва.

После

инфильтрации нужно подождать 10 –15 мин до наступления спазма сосудов подкожной

жировой клетчатки.

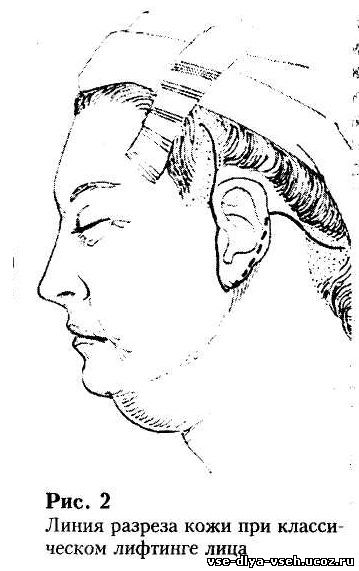

Линия разреза кожи начинается в области виска на 3 – 4 см выше уровня брови, опускается вниз и кпереди от уха, огибает дольку уха, поднимается вверх в заушной складке чуть выше уровня козелка, проходит горизонтально, до линии роста волос и опускается косо вниз параллельно линии роста волос (рис.2).

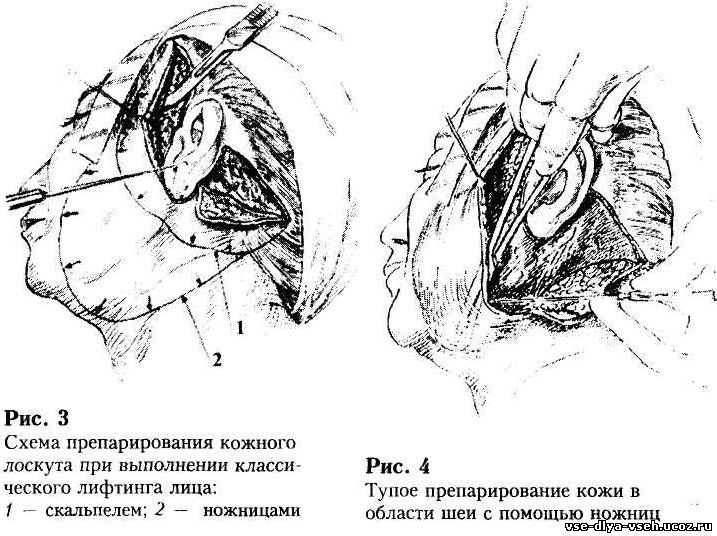

Препарирование

кожи в пределах отмеченной области выполняют с помощью сепаровочных ножниц.

Иногда первые 1,5 см кожи удобнее отслоить с помощью скальпеля. Тонкий слой

подкожной жировой клетчатки поднимается вместе с кожным лоскутом. Отслойку кожи

выполняют в направлении к средней линии лица и шеи на протяжении, не доходя 1

см до латерального угла рта и глаза, а также средней лини шеи (рис.3, 4).

С

помощью биполярного коагулятора, установленного на невысокий уровень мощности,

выполняют тщательный гемостаз. Коагуляцию сосудов следует проводить следующим

образом: кровоточащий сосуд захватывают без посторонних тканей кончиками

пинцета и слегка приподнимают. Нажатие на педаль должно быть коротким. Сосуд

осторожно отпускаются только после прекращения давления на педаль. Таким

образом можно коагулировать сосуд с

первого раза и избежать образования большого количества ожогового струпа.

Кровотечение из мелких сосудов останавливают путем легкого прижатия салфеткой,

смоченной изотоническим раствором натрия хлорида. Атравматичность техники при

операциях на лице является залогом успешного результата и снижает вероятность

повреждения магистральных сосудов и нервов.

Края

кожного лоскута захватывают острыми крючками, избегая чрезмерного натяжения и

травматизации кожи инструментом.

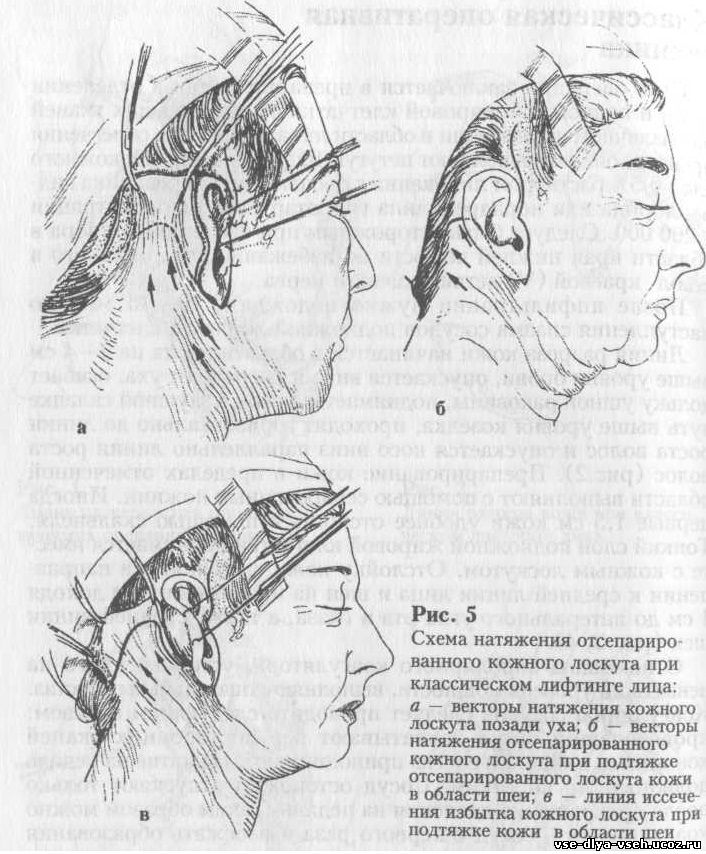

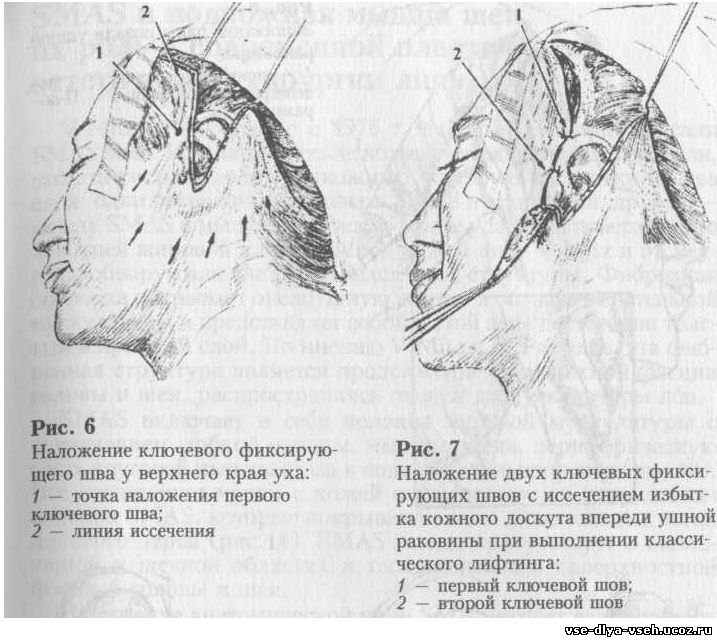

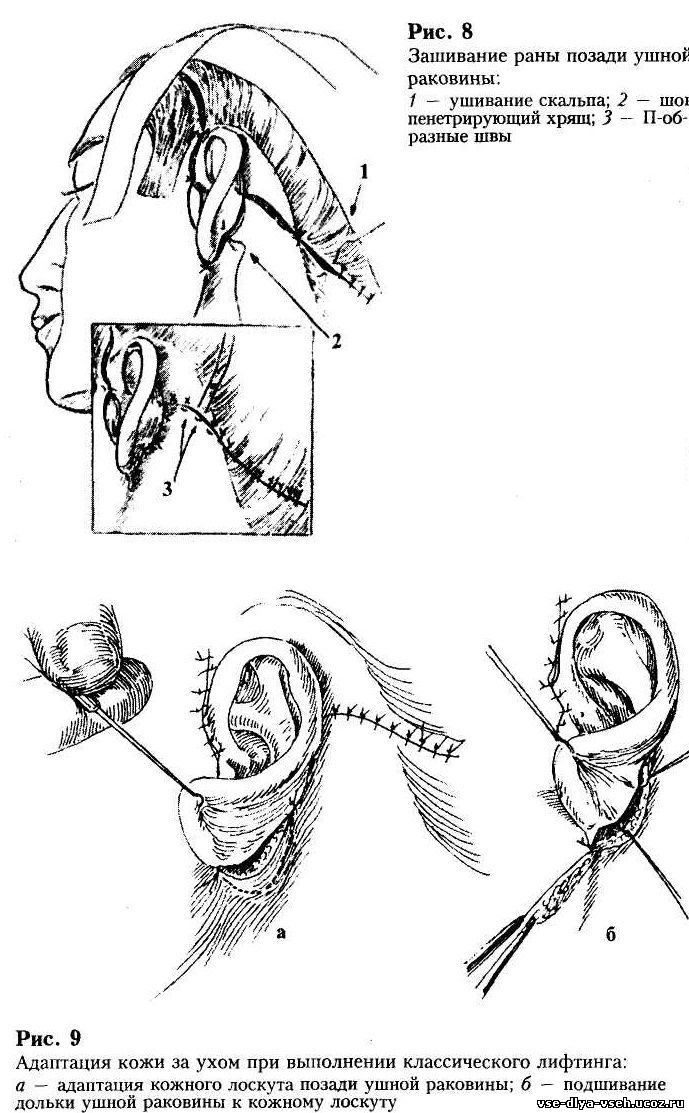

Кожный лоскут натягивают с умеренным усилием в направлении кзади и кверху и рассекают избыток кожи в области виска и позади уха (рис.5) после чего накладывают фиксирующие (ключевые) швы у верхнего края уха и в области сосцевидного отростка (рис.6).

Натягивая край лоскута острым однозубым крючком, определяют и

иссекают его избыток. В области дольки уха иссечение кожи должно быть

минимальным, чтобы в процессе заживления раны избежать ее деформации и смещения

книзу. Накладывают несколько фиксирующих швов на подкожную жировую клетчатку

рассасывающимся шовным материалом (максон 4-0, дексон 4-0 –рис.7). Проводят

контроль гемостаза. Зашивают кожу. В волосистой части головы тщательно

сопоставляют края раны подкожными швами, чтобы избежать растягивания

послеоперационного рубца и образования безволосой полоски кожи в области виска

(рис.8). Рану впереди уха лучше зашивать внутрикожным непрерывным швом,

используя нейлон 4-0.

Края

раны в заушной области аккуратно адаптируют П-образными швами, оставшуюся часть

зашивают непрерывным внутрикожным швом, применяя нейлон 4-0, – рис.9.

В височной и заушной областях оставляют резиновые выпускники или активные дренажи на 24 – 48 ч. При наложении асептической повязки бинт накладывают без натяжения, чтобы избежать избыточного отека тканей лица. Сразу после операции рекомендуют прикладывать холод. Эту процедуру повторяют три раза по 15 мин с интервалом 15 мин.

Описанная техника считается классической, но она уже несколько устарела. Методика не позволяет устранить изменения SMAS и шеи.